《商圈脈動 》Vol.1|現場有光:觀察場域與決策脈絡之間的縫隙

商圈,是場域,是人與經濟、文化流動的交匯地。臺灣商圈現況發展日益多元,所面對的挑戰也不再單一,如整體城市與經濟結構、關係鬆動,有的則隱藏在難以察覺的生活中。商圈中人與人、店與店的互動是否緊密,政府與地方組織之間的溝通是否暢通,都與此地是否能持續成為人們喜愛的公共生活環境密切相關,且往往是有跡可循的。因此,在聚焦於探討「商圈的未來」前,我們必須先看見「現在的挑戰」,並試著一一擊破。

一切從現場開始

走進臺灣商圈現場,感受生活脈動。站在改變的起點,「現場」成了最重要的線索。首先,從商圈中最核心的「人」出發,走進大街小巷,時而觀察來往的人群,時而和居民話家常,時而記錄下店家分享的經營與銷售難題。「商圈,該扮演什麼樣的角色?」對於在地居民、里長、店家或旅人而言,答案可能相去甚遠,大大小小的商圈,真實參與在許多人的日常中,「有時賣的不是東西,是人情味」,老闆笑著說。這些日常互動,構成了商圈裡獨有的社交網絡與生活節奏。

從遊客與店家的互動、行走動線及使用空間的方式,可以看出許多商圈經歷多年的自由發展,仍是在城市中未被定型的公共空間,不只值得被好好投資與經營,更值得被重新設計。為了讓設計能真正走進商圈、引發改變,我們以「商圈脈動」作為整體識別,象徵從對話與交流開始,凝聚多方共識,為商圈注入新的活力。這個靈感源自商圈裡的日常——老闆一句「賣了就會動」,點出經濟活動的節奏,也提醒著場域的改變從來不是單一力量,而是眾人參與下的集體脈動。」

臺灣商圈的集體困境

在深入調查與走訪臺灣各地商圈的過程中,可以感受到臺灣的商圈型態多元,從傳統市場、觀光夜市到以大眾運輸沿線為發展核心的生活圈,皆有各自的發展特殊性。

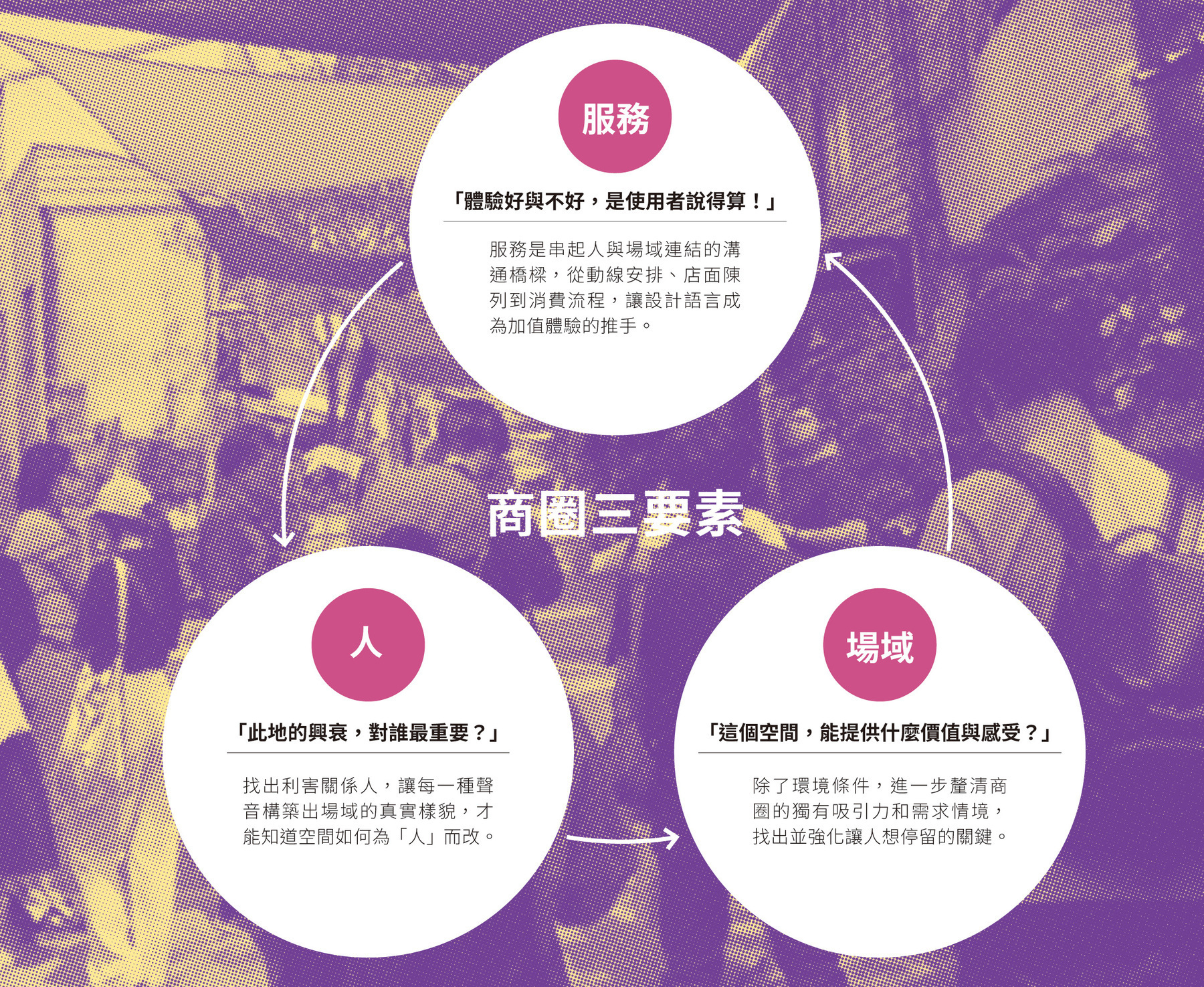

但我們也發現,無論是店面招牌之間風格各異、動線規劃尚未明確,或是整體辨識度與地方特色仍有強化空間。其實都扣回最根本的問題——商圈本身是否具有「自我敘述」的能力?也就是這個地方如果能透過人、服務或空間等媒介發聲,能否說得清楚「自己是誰」。

▲ 商圈是由人、場域、服務構成,透過設計巧思,提升每次接觸體驗,找出商圈更興盛突破點。

▲ 商圈是由人、場域、服務構成,透過設計巧思,提升每次接觸體驗,找出商圈更興盛突破點。

理解一個商圈,我們是這樣觀察的

提起商圈改造,經常會有人忍不住好奇詢問「為什麼是改造這些地方呢?」「為什麼做了這個調整,商圈就會變得不一樣?」實際上,一個商圈若要投入資源改造翻新,不能只看它的「現在」,更要關注它的未來可塑性。回到設計介入的前一刻,該如何評估商圈現況和潛力,進而做出選擇,絕對是需謹慎衡量與充分討論的必要步驟。

至於判斷的基準,避免仰賴直覺或單一視角的觀察僅是最基本道理,透過更全面、具系統性的設計思維與觀察方法,才能看見一個商圈的潛力藏在哪裡,又該從哪裡開始挖掘。

這套架構涵蓋「營運」、「空間」、「品牌」等多面向的商圈狀態,協助執行團隊掌握商圈的條件與特性,作為後續設計與策略擬定的起點。為深化各面向的理解,我們也邀請來自不同專業背景的顧問參與,從品牌識別、空間規劃到地區經營等面向提供思考方向與實務建議——以品牌面來說,中間研究室藝術總監郭中元,聚焦關注地方文化如何轉譯為具象設計語言,協助建立商圈的品牌敘事與識別風格;在空間規劃上,建築師賴人碩與實踐大學建築設計系副教授漆志剛,則從街區尺度、空間使用與生活動線出發,思考改造如何更貼近日常需求;而來自日本顧問團隊的地球MD山本聖,則以地區策劃視角,補充關於商圈經營策略與跨部會協作的實務經驗。透過跨域觀點的整合,這套架構不僅深化我們對商圈本質的理解,也成為後續展開設計與對話時的參考基礎。

▲ 品牌、空間、營運、店家輔導、國際顧問們進行商圈現勘。

讓設計與地方站在同個起跑點

實際上,與其由設計團隊逐一說明他們盤點出的商圈痛點,不如先讓「地方」發聲,由最熟悉該商圈的人們優先說出自己眼中看到的現況。

透過舉辦能高度互動交流、又能明確聚焦特定議題的工作坊,不僅可以在實際討論、情境模擬分析中促成多方共識,提升相關人對於場域現況與未來期待的掌握度,更是藉此賦能給商圈的利害關係人,藉由各式策略溝通工具的傳授與練習,幫助地方能有共通語言,以系統化的方式進行自我檢視,未來地方也可延續這樣的高效率溝通形式,培養自己成為推動商圈改變的主導者。

共創起點:三步驟自我檢視工具,用地方思維開啟行動共識

在今年的工作坊中,引進了由日本顧問團隊地球MD山本聖開發的「商圈自我檢視工具」,並邀請該顧問團隊的專業講師親自導入與實施。這是一套專為地方組織設計、可實際操作的系統工具,透過「SWOT 分析」、「區域關係表」、「夥伴關係表」三個階段,協助地方從看見現況、盤點資源到描繪行動網絡,逐步將原本片段的觀察轉化為集體共識。工具背後的設計邏輯,是一種引導地方重新看見自己、建立共識的對話過程,釐清自己擁有什麼、能創造什麼,進而為日後的設計與策略打開可持續的行動路徑。

- 步驟1:SWOT 分析

用途:工作坊的第一階段,在不同身分代表所組成的小組中,結合每人的自身觀察,透過 SWOT 工具透過內部與外部兩個面向盤點商圈的優劣勢、機會與困境。內部觀察包含生活機能、空間條件、商業特色與組織能量,也會從外部角度思考,比如政策資源、旅遊吸引力與趨勢走向等。

▲ 營運顧問地球MD山本聖帶領商圈組織操作SWOT分析。

- 步驟2:區域關係表

用途:透過梳理「地方特色」、「發展主題」、「周邊資源」以及可能吸引的外地或國際旅客,思考如何策略性將這些資源與人群有效串聯形成具有擴散力的發展路徑。

在完成現況盤點後,我們進一步引導參與者透過「區域關係表」的四個思考脈絡,逐步釐清地方的發展定位與串聯策略 :

第一步 先認識自己 : 蒐集地方的特色素材

● 有哪些地理特徵是這裡獨有的?

● 這裡的歷史與文化故事是什麼?

● 哪些地方活動、人物或組織正在形塑這裡的日常?

第二步 找出主軸 : 設定能對內凝聚、對外溝通的「主題」

● 從第一步搜集的「地方特色素材」挖掘

● 讓人一聽就有畫面、能聯想到這個地方

● 具備吸引外地人來訪的可能性

第三步 盤點資源:對應主題,整理可運用的地方資源

● 地方產業――這裡正在生產、製作什麼?

● 特色空間――這裡有哪些值得被看見的場域?

● 人物與經營者――這裡有誰在努力?他們在做什麼?

第四步 構思導客機制:如何吸引人來、讓人留下?

● 誰會對這個主題有興趣?

● 怎麼讓他們想來、想留下來?

● 如何讓人潮轉化成對地方的實際支持?

▲ 藉由區域關係表來盤點商圈現有資源。

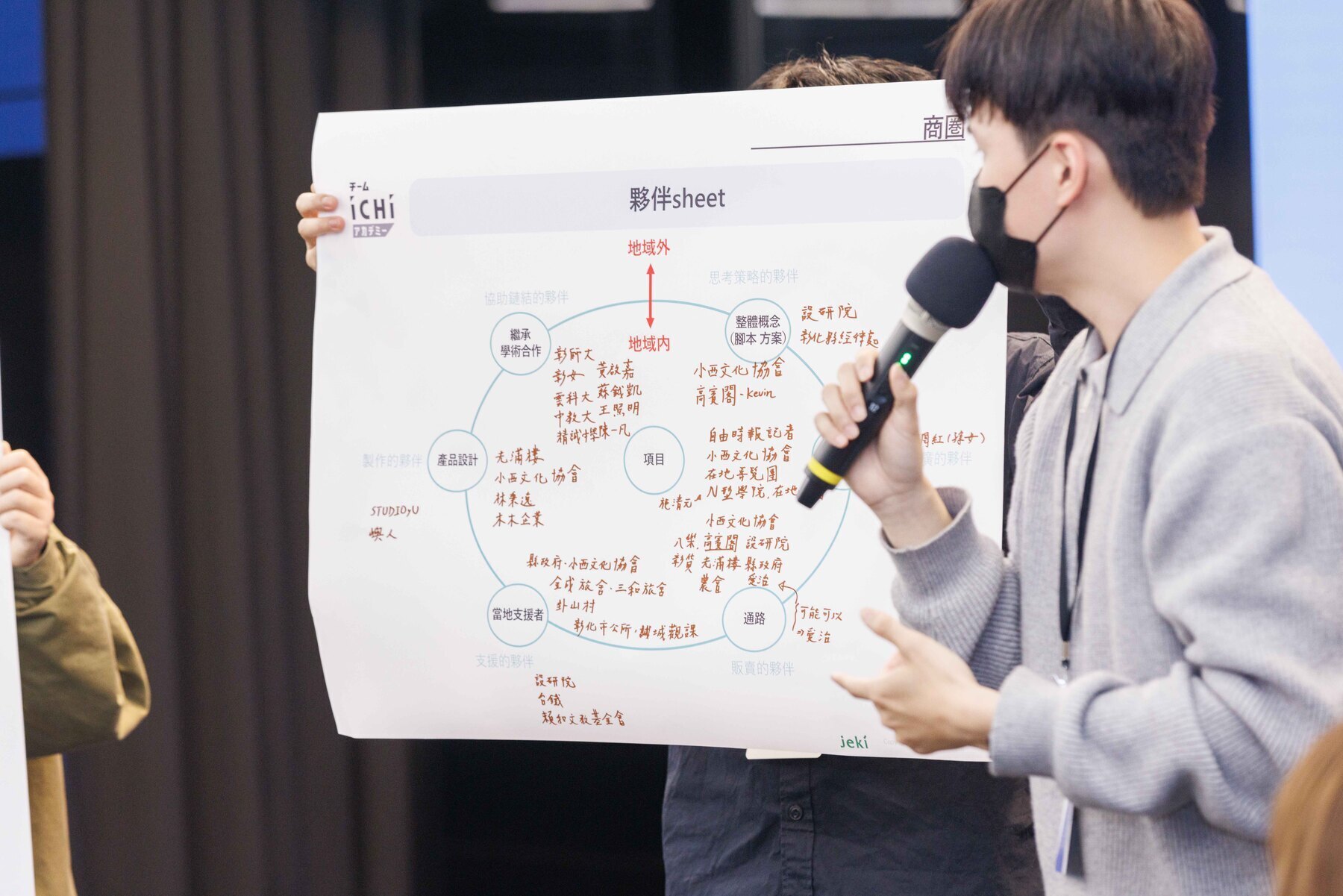

步驟3:夥伴關係表

用途:最後針對想討論的改造議題,進一步列出相關流程與對應合作夥伴,以此作為後續項目展開的檢核表,確保每個環節皆有人把關與支持。

這張「夥伴思考表」從六個面向切入,幫助大家釐清每一階段可能需要的協力對象:

→ 一開始在構思方向時,誰是可以一起討論策略與概念的角色?

→ 若要製作商品、空間裝置或識別設計,誰能協助執行?

→ 推廣階段,有哪些夥伴可協助曝光、撰寫故事或製作影像?

→ 在對外販售上,有哪些現有或潛在的通路可以合作?

→ 執行過程中,誰會是實際出力、提供支援的人?

→ 是否需要知識協力,如歷史、文化、教育等領域的單位?

▲ 藉由夥伴關係表找到對的協力對象。

今年我們執行四個輔導商圈——彰化小西、桃園中原、高雄旗山與新北平溪,除了透過「現場勘查」實地走訪外,在潛力場域的評估與改造過程中,也邀請各輔導商圈利害關係人(如商圈組織、地方政府、店家、居民、遊客及設計團隊等代表)出席參與商圈自我檢視工作坊。想知道更多工具操作實例,可詳見《商圈脈動》成果輔導專冊 Vol.1|現場有光:觀察場域與決策脈絡之間的縫隙的完整內容。

持續觀察中

從商圈中最核心的「人」出發,梳理從現場調查、評估指標、決策分析到共識建立與共創行動的重要歷程,剖析「設計」如何成為促進地方自主思考、具象描繪未來的關鍵推手。

商圈改造的相關決策,多數時候其實難以一次拍板定案,無論是設計團隊、商圈顧問、地方政府,還是在地店家、商圈組織與居民,每一方都帶著不同的觀點參與其中,在一次次對話中,我們聽見設計團隊的想像、商圈組織的顧慮,以及商圈顧問團的提醒,經過多次往返對焦、調整與權衡下的觀點交會,才逐漸拼湊出可行的行動藍圖。

設計,不只是翻轉現況的「解方」,更是協助地方聚焦問題、建立共同語言的媒介,當商圈能夠有條理地說出自身需求與期待,才能真正化被動為主動地推動改變。我們始終相信,真正有意義的設計行動,並非追求一次到位的全面改造,而是與商圈並肩前進,成為串起商圈回應與長期行動的起點。

▲ 小西商圈品牌識別斑馬線。

《商圈脈動》成果輔導專冊 Vol.1|現場有光:觀察場域與決策脈絡之間的縫隙

《商圈脈動》商圈美學設計加值計畫 成果輔導專冊

由經濟部商業發展署與台灣設計研究院共同推動「商圈美學設計加值計畫」,聚焦於「以人為本」的核心理念,透過中央與地方政府的協作、商圈組織的投入,以及設計專業的參與,重新挖掘商圈的價值與魅力,並以美學設計為手段,深化品牌識別、指標系統,精煉在地文化的表述方式。

這系列《商圈脈動》成果輔導專冊,是一條回望設計介入地方的實踐軌跡。從一開始的判斷、選擇,到進場後的共創、驗證,每一步都不是單點施作,而是人、場域、制度、資源之間的對話。四期內容對應四個階段:第一期《現場有光:觀察場域與決策脈絡之間的縫隙》聚焦如何觀察與理解 ; 第二期《一起的時候:在行動現場,是什麼讓事情開始運作?》記錄行動如何展開 ; 第三期《改造現場展開:街區裡細節的感官紀錄》呈現街區細節的變化 ; 第四期《之後呢?從地方實驗到國際場域的未來路徑》則將視角放遠,在經驗中展開未來行動。

不論你是正在推動地方計畫的行動者,還是在思考改變可能性的設計者,這系列專冊都能成為你手上的參考工具,跟著四期的內容脈絡,從真實場域的操作經驗中獲得啟發。我們相信,設計的價值不只在於提出解方,更在於創造對話與共識的契機。

「文章歡迎轉載.請註明出處」